Dans certaines régions, l’accès au tatouage traditionnel reste réservé aux membres de groupes spécifiques, tandis que dans d’autres, des interdictions coloniales persistent sous forme de réglementations sanitaires ou de stigmatisation sociale. Les pratiques ancestrales, parfois tenues secrètes, ont survécu à des siècles d’oppression, d’interdictions et de transformations forcées.

L’appropriation de motifs et de rituels sacrés suscite aujourd’hui débats et incompréhensions, reflétant des tensions entre préservation culturelle et mondialisation. Derrière chaque motif, des enjeux de transmission, de légitimité et de reconnaissance continuent de façonner le rapport au tatouage maori dans le monde contemporain.

Un regard sur l’histoire du tatouage à travers les civilisations

D’un continent à l’autre, la pratique du tatouage a traversé les siècles, s’imposant comme bien plus qu’un simple ornement. Sur les îles Marquises, le tatouage polynésien tisse une langue propre, faite de signes codés et de récits familiaux, bien avant la rencontre avec les premiers navigateurs européens. Dès la fin du XIXe siècle, l’Allemand Karl von den Steinen, médecin et ethnologue, s’attarde sur ce patrimoine : il note la diversité des techniques, la minutie des gestes, la richesse des motifs. Ses carnets, précieusement conservés dans les collections musées du museum national d’histoire à Paris et au musée de Tahiti et des îles, témoignent de la force de ces traditions.

La colonisation vient tout bouleverser. Les missionnaires chrétiens condamnent le tatouage, le marginalisent, et les autorités coloniales tentent d’éradiquer ces marques corporelles. Malgré ces pressions, de Tahiti à la Nouvelle-Zélande, la transmission perdure. Les motifs se transmettent, se réinterprètent, se cachent parfois pour survivre. Aujourd’hui, on assiste à une renaissance culturelle qui redonne la parole aux porteurs de cette histoire, tandis que musées de France et du Pacifique commencent à restituer objets, peaux tatouées et archives à leurs communautés d’origine.

La pratique du tatouage révèle alors bien plus qu’un goût esthétique : elle expose des rapports de force, des échanges, et interroge la notion même de patrimoine et la légitimité des collections. Chacune de ces œuvres expose la manière dont chaque peuple inscrit le tatouage dans ses propres dynamiques sociales et politiques.

Pourquoi le tā moko maori occupe une place unique dans la culture mondiale

Le tā moko maori ne relève pas du simple décorum : il exprime tout un système de valeurs, une identité affirmée, une relation particulière au monde. Ces motifs, gravés sur le corps ou le visage, racontent la whakapapa (lignée), rappellent l’origine de chacun dans l’univers maori. Les lignes et les courbes deviennent porteuses de mana (force spirituelle) et de tapu (sacré, interdit). Ce savoir-faire, confié aux tohunga tā moko, artisans du tatouage et gardiens de la tradition,, s’appuie sur des outils comme l’uhi, peigne d’os, et s’entoure de rituels transmis de génération en génération.

Le moko kanohi (tatouage facial masculin) et le moko kauae (menton tatoué féminin) marquent des étapes fondamentales : passage à l’âge adulte, affirmation du rang, reconnaissance d’un parcours singulier. En Nouvelle-Zélande, ces rites retrouvent une présence forte à travers des cérémonies de rapatriement de têtes maories jusque-là conservées dans des collections musées françaises. Les discussions sur la restitution, portées par le gouvernement néo-zélandais et des institutions comme le Te Papa Tongarewa, s’inscrivent dans une volonté de réparation et de reconnaissance.

Voici trois aspects majeurs qui structurent la pratique du tā moko :

- Genre : le tā moko différencie hommes et femmes, tout en attribuant à chacun une place au sein de la société.

- Rite de passage : le tatouage accompagne l’accès à de nouveaux statuts sociaux, scandant la vie collective.

- Transmission : les gestes, les mythes, les techniques traversent les générations, assurant la continuité du patrimoine.

Bien loin de l’anecdote, le tatouage maori demeure une mémoire vivante, qui s’inscrit dans la chair aussi sûrement que dans l’histoire collective.

Entre tradition et appropriation : quelles questions soulève la popularité du tatouage maori ?

La montée en puissance du tatouage maori dans le monde ne se limite pas à une question de mode. Des studios de Paris à ceux d’Auckland, les réseaux sociaux regorgent de motifs empruntés au tā moko ou au tatouage polynésien : croix marquise, tiki, tortue, souvent utilisés sans lien avec leur signification première. Cette appropriation prend plusieurs formes :

- reproduction mécanique de motifs tatouage pour un usage purement esthétique

- méconnaissance de leur enracinement dans la cosmogonie maorie ou leur attachement à l’identité et au corps humain

Des artistes comme Julie Paama-Pengelly et Julia Mage’au Gray remettent la discussion sur la table : comment respecter la pratique tatouage traditionnelle à l’ère de la modernité ? Les tatoueurs du Pacifique, regroupés sous l’appellation Pasifika, insistent sur la transmission communautaire, l’ancrage et la reconnaissance d’un patrimoine vivant. L’exposition de ces œuvres dans les collections musées à Paris ou au musée Quai Branly attire l’attention, mais soulève aussi des interrogations sur la limite entre hommage et extraction culturelle.

Pour mieux comprendre, voici deux axes du débat actuel :

- Pratique authentique : le tā moko raconte l’histoire, le parcours, la filiation, bien plus qu’un simple motif.

- Débat contemporain : la notion d’appropriation culturelle s’impose, révélant la nécessité d’un dialogue entre ceux qui héritent de la tradition et les amateurs venus d’ailleurs.

Préserver l’intégrité du tatouage maori, tout en acceptant qu’il inspire à travers le monde, impose une vigilance : ne jamais le dissoudre dans la superficialité, ni lui ôter sa profondeur.

Décolonisation, cérémonies et restitution : vers une reconnaissance des savoirs maoris

La renaissance culturelle maorie s’inscrit dans un vaste mouvement de décolonisation : le tatouage maori, le tā moko, redevient un pilier d’identité, de mana et de tapu. Les cérémonies de restitution entre la Nouvelle-Zélande et la France, comme le retour de têtes tatouées conservées dans les collections musées françaises, marquent un tournant : les savoirs autochtones retrouvent une place centrale sur la scène mondiale.

Aux côtés des tohunga tā moko, les rituels reprennent tout leur sens : chants, danses, invocation des ancêtres (whakapapa), transmission orale. À Wellington, le musée Te Papa Tongarewa devient un lieu clé de cette reconnaissance, accueillant cérémonies et débats autour de la restitution, pendant que le musée Quai Branly continue d’exposer des pièces polynésiennes. La législation française sur les musées, longtemps muette sur ce sujet, est désormais questionnée par les sociétés savantes, dont la société des océanistes.

Voici trois aspects qui illustrent concrètement ce renouveau :

- Cérémonie de rapatriement : un geste fort, qui agit comme réparation attendue.

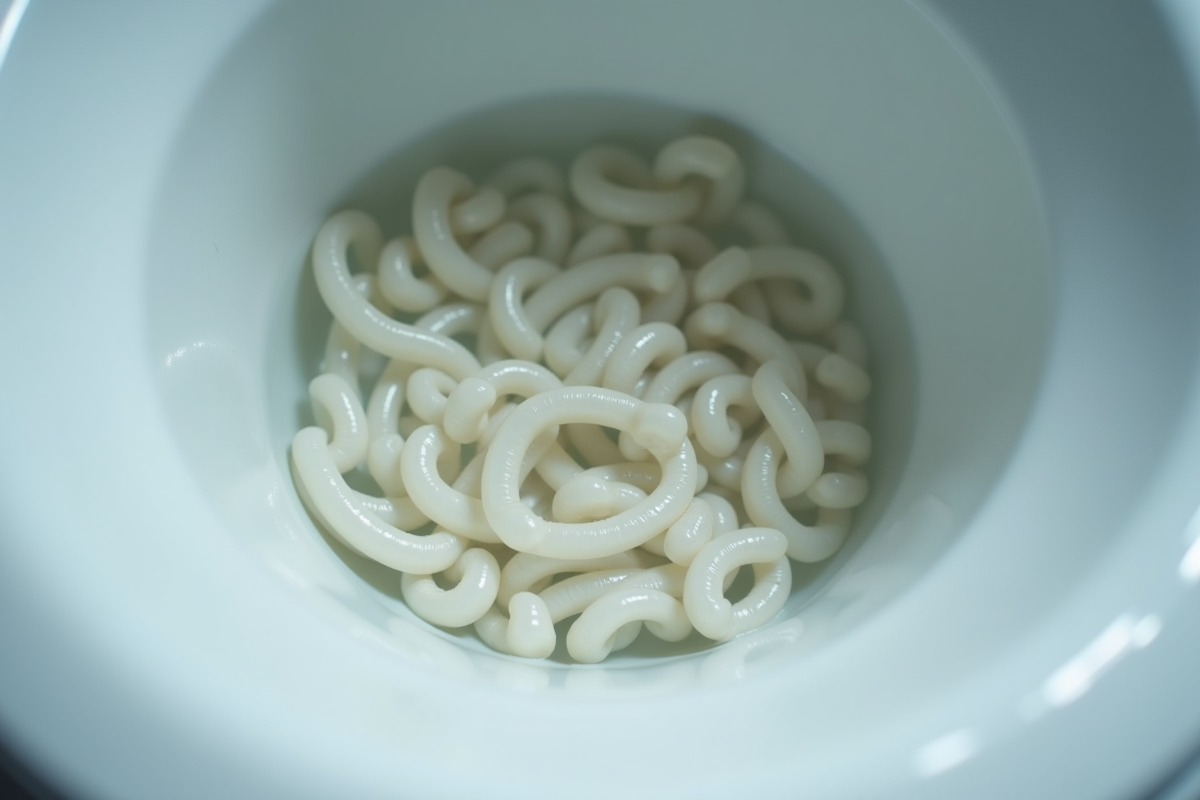

- Rituels et techniques : le peigne à dents de requin, l’encre de charbon ou de noix bancoulier trouvent à nouveau leur place dans la pratique contemporaine.

- Genre et transmission : le moko kauae (menton tatoué des femmes) et le moko kanohi (visage tatoué des hommes) réaffirment l’importance des femmes et des anciens au cœur du monde maori.

La restitution, appuyée par des chercheurs et des responsables politiques, nourrit un dialogue constant entre institutions, communautés et scientifiques. Elle interroge la place du tatouage polynésien dans les collections, le rôle des musées, et la portée des rituels sur la scène actuelle.

Ce mouvement n’est pas prêt de s’éteindre. À chaque motif retrouvé, à chaque cérémonie partagée, la mémoire tatouée des Maoris s’affirme face au monde, indélébile et résolument vivante.